モノ作りをする製造業は、良い製品やいい商品を作るのが仕事。でも不良品ができることもありますよね(^^;

不良品は、お客さんに届けることができないので、ムダな損失です。

不良品を多く作ることは、会社にとっても大きなダメージなんで、不良品を見つけたら原因を調査して対処しないといけません。

不良品って、1個でも調査しないといけないの?

結構、大変なんだけど。。

確かに大変ですよね。そんなときでてくるのが、歩留りや不良率での管理です。

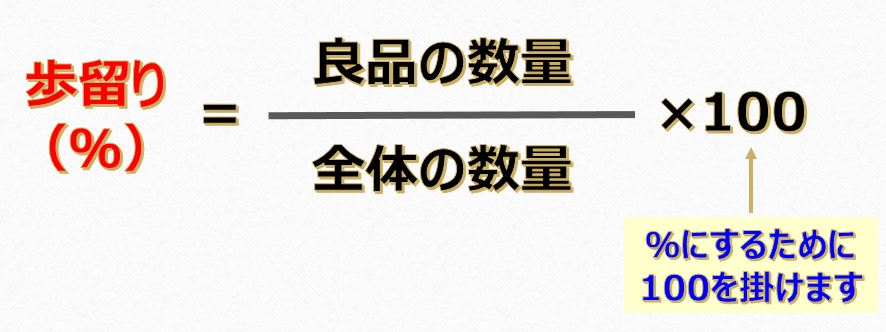

- 歩留りとは?

-

「全体の数」に対して「良品になった数」の割合を表したもので、単位はパーセント(%)です。

計算式はこちら

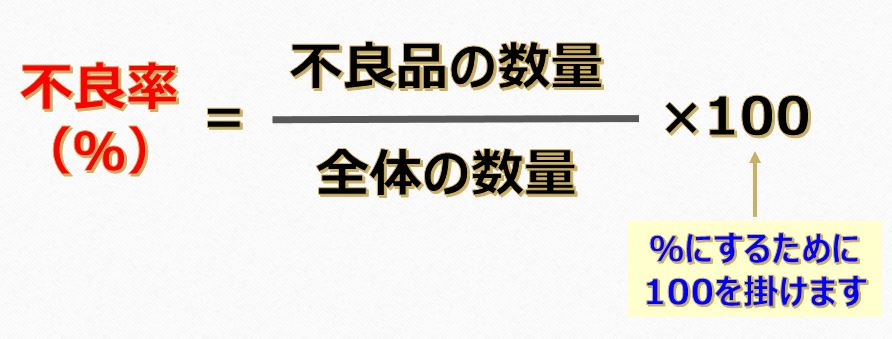

- 不良率とは?

-

「全体の数」に対して「不良になった数」の割合を表したもので、単位はパーセント(%)です。

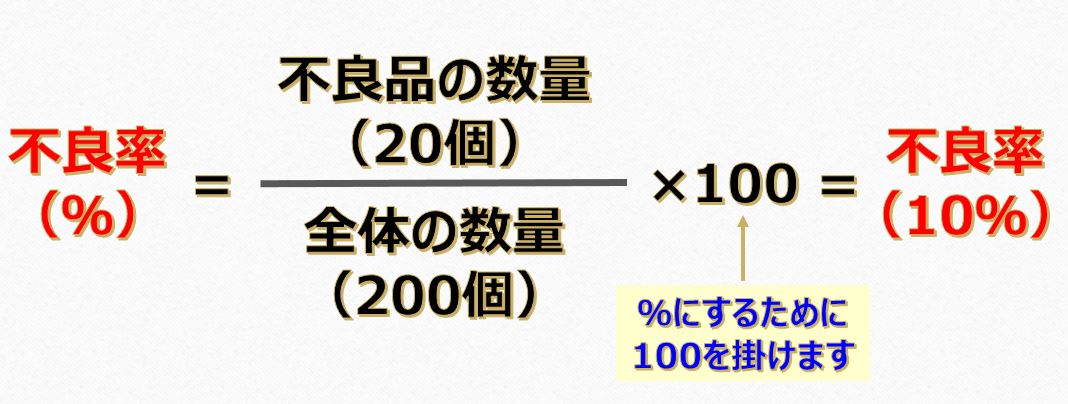

計算式はこちら

歩留りや不良率を使うと、例えば歩留りが90%を下回ったら調査するとか、不良率が10%を上回ったら調査する。そんな使い方ができます。

この記事では、歩留り・不良率を使った工程管理について解説します。

歩留りと不良率は、良品をみるか、不良品をみるかの違いで考え方は同じです。ここでは不良率を使った管理で解説していきます。m(_ _)m

- 製造現場で作業する人

- 製造業で品質管理を担当する人

不良率の管理って、どうやるの?

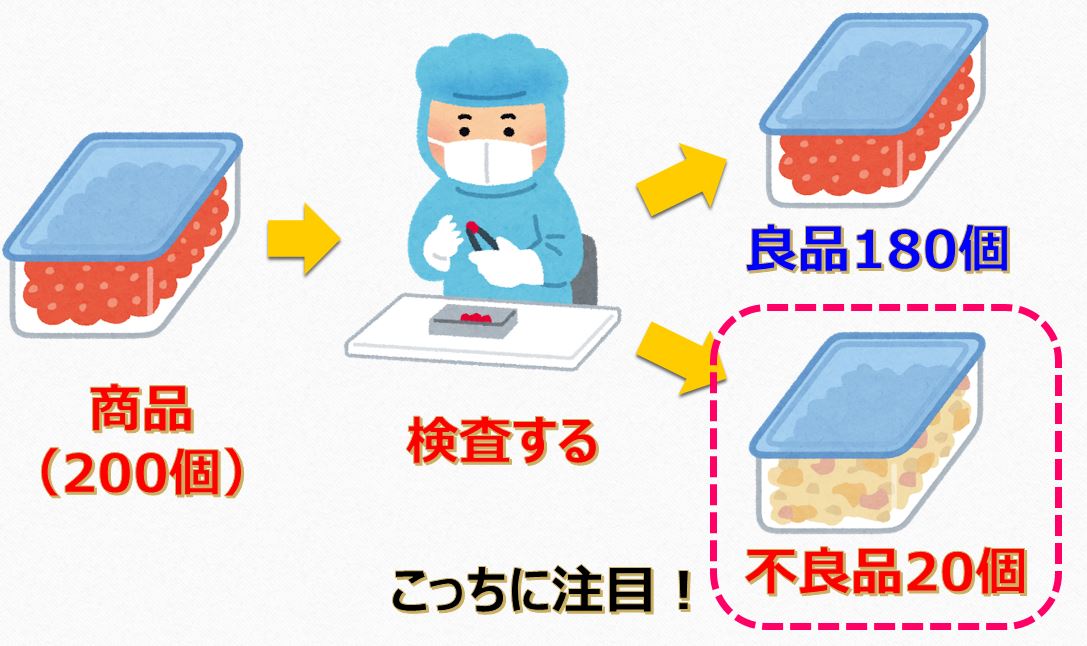

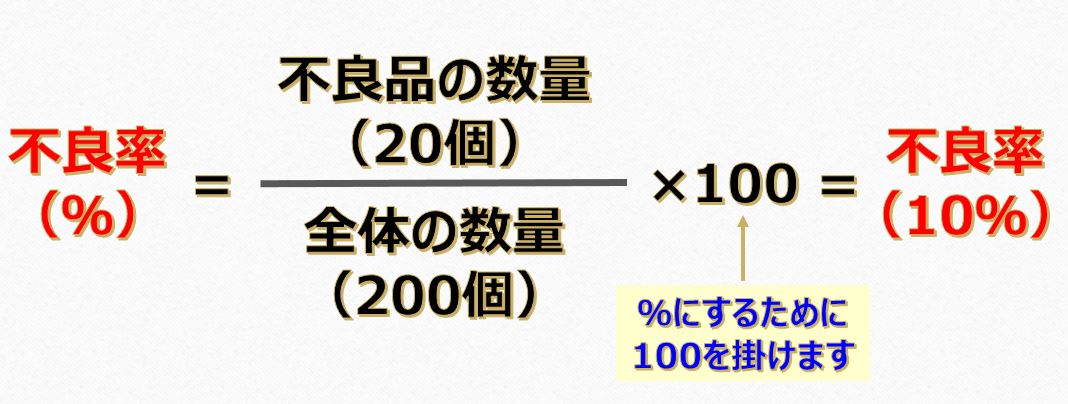

イメージしやすいように、商品を検査する工程を考えてみます。

この場合の計算式はこちら

10%って、異常なの?

異常かどうかを決めるのは、その製品の実力や他のグループとの違いです。

例えば、200個の商品を4つ検査した結果が下の表だったら、明らかに2番目のグループはおかしいですよね^^;

この異常を判断する値は、管理値や管理線、クライテリアと呼ばれます。この数値は、お客さんとの取り交わし(契約)や自社で決めた数値です。

異常になった場合は、作業を止めて原因を調査します。

1回の検査が終了するたびに、不良率の計算をして、決められた不良率をクリアしていたら、そのまま作業続行!

不良率をオーバーしてたら、一旦作業をやめて調査をする。この考え方が、不良率の管理です。

具体的な管理の方法

異常を判断方法にも、いくつか種類があります。具体的なものを紹介すると、

- σ(シグマ)を計算した管理

- ある基準から割合を計算した管理

- 2つの差の割合を計算した管理

①のσ管理は、統計の考え方を使った管理です。少し長くなりますので、詳しくは別の記事で解説してます。

ここでは、②と③を解説します(^^;

ある基準から割合を計算した管理

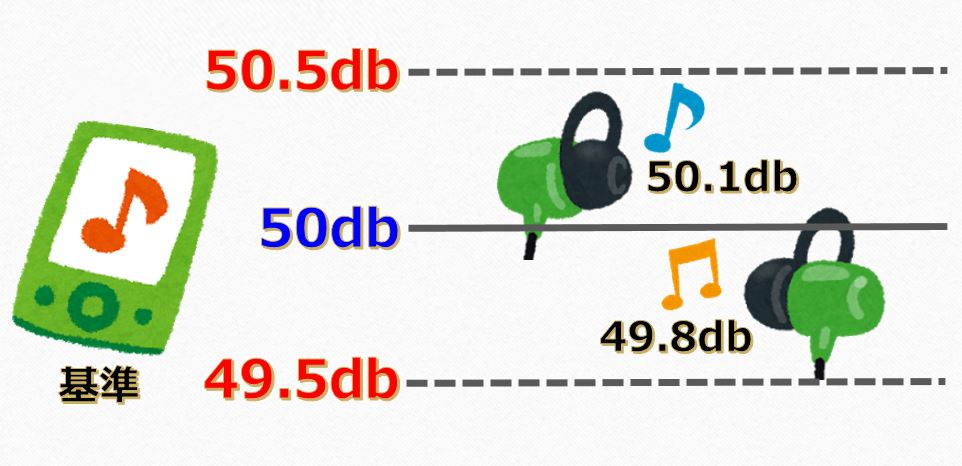

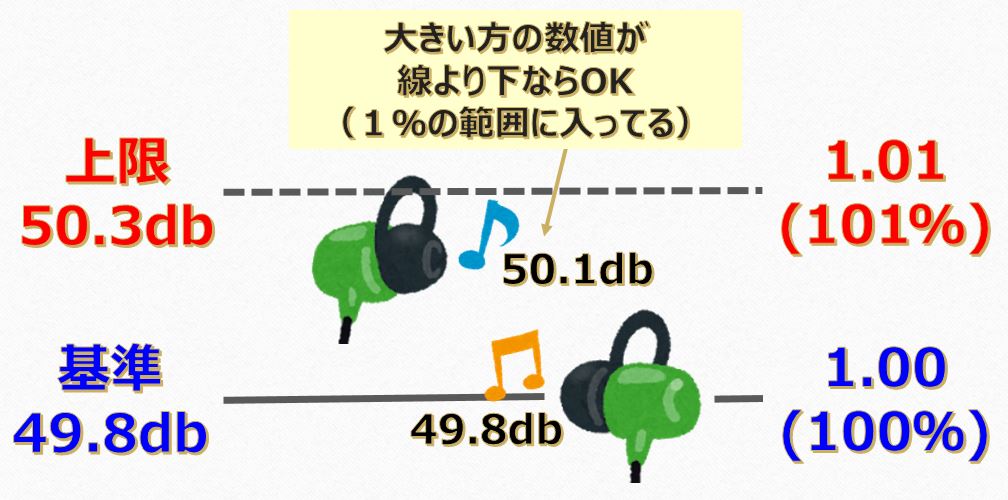

例えば、イヤホンを作る工場を考えてみます。

イヤホンなんで、オーディオプレーヤーからの音楽は、右と左で同じ音量が聞こえてこないとダメ。

プレーヤーから50db(デシベル)の音量がでてたら、右も左も同じ50dbが理想です。

でも実際は、右と左で少しバランスのズレがあります。ここで「1%の範囲内だったら良品!」という判断の基準があったとします。

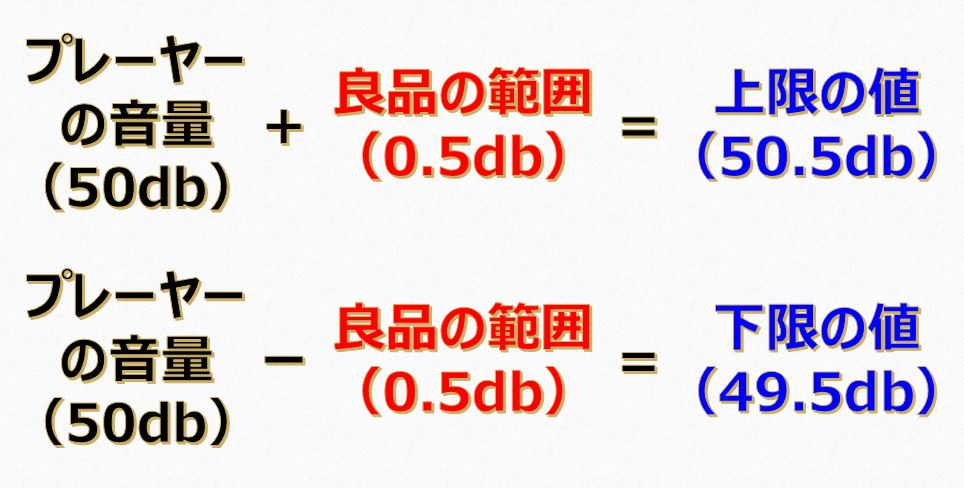

その場合、オーディオプレーヤーからでる音量が基準になって、管理する線が引けます。

良品にできるのは、50dbの「+1%」と「-1%」の範囲です。

右と左のイヤホンからでてる音量の数値が、49.5~50.5の範囲内だったら良品!

片方でも範囲の外だったら不良品!という管理です。

2つの差の割合を計算した管理

オーディオプレーヤーみたいな基準がなかったら、どうするの?

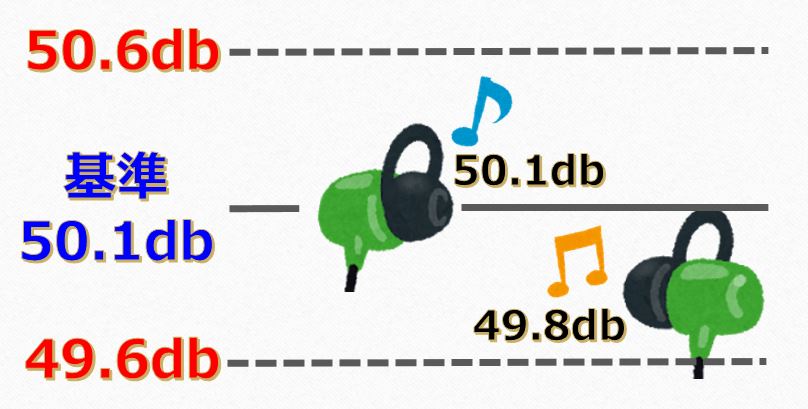

基準がない場合、右と左の差を見る方法があります。

仮に「右から聞こえる音量と、左から聞こえる音量の差が1%以内だったら良品!」、この場合を考えてみます。

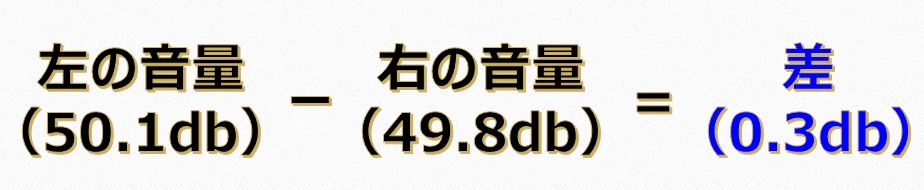

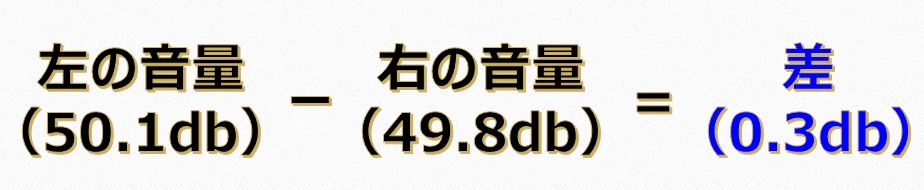

まず、右と左の差を計算します。

差(引き算)なので、数値の大きい方(ここでは50.1db)から小さい方(ここでは49.8db)を引きます。

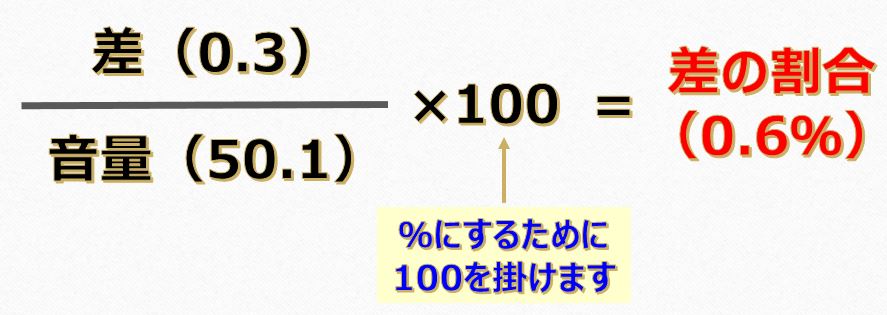

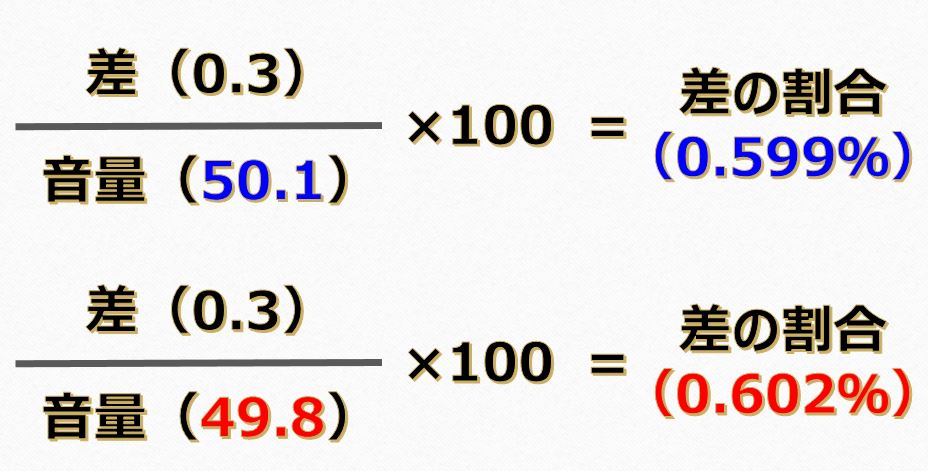

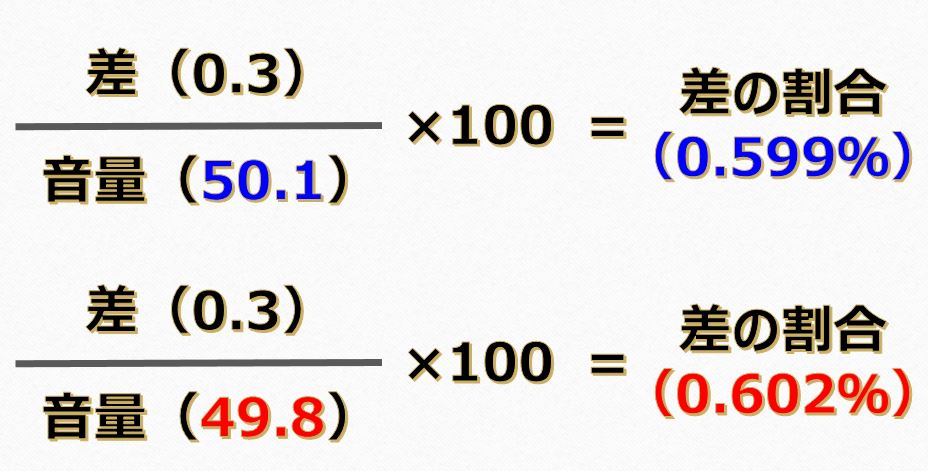

この差を左の音量(50.1db)で割った数値が、1%以内だったら良品ということになります。

なんで50.1で割るの? 49.8じゃダメなの?

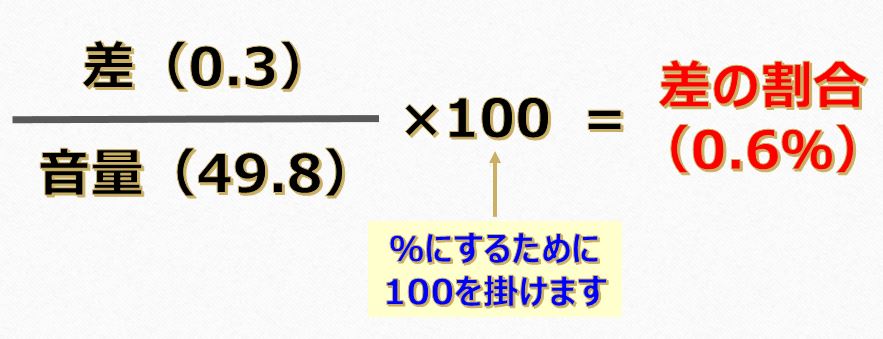

音量(49.8)で割った場合でも同じ0.6%になります。

ただ、表面上は同じに見えても、小数点の下の方まで見ていくと、この2つは違ってきます。

このため大切なポイントは、どちらの数値を基準にするか?を決めておく事です。

プレーヤーみないな基準はありませんが、2つの内どちらかを基準にしてしまう考え方です。

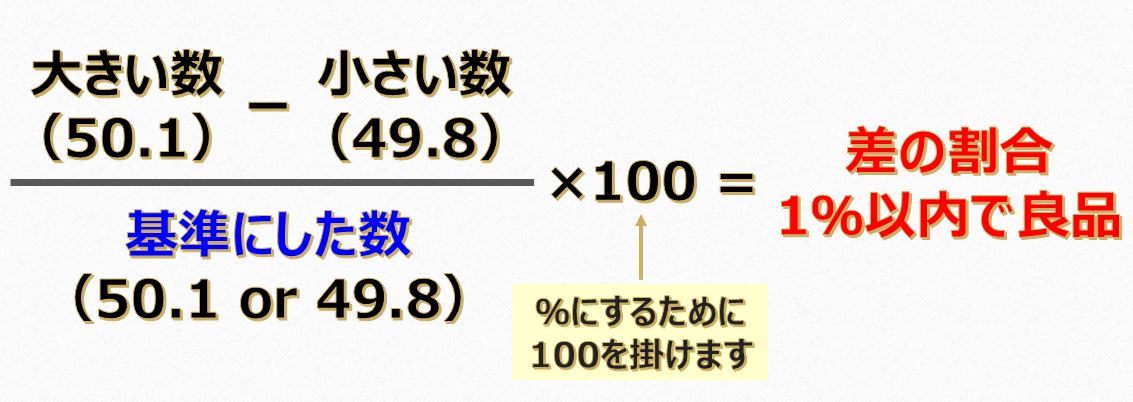

これまでをまとめると、2つの差の割合を計算する式は

別の計算方法

2つの数値のうち小さい方の値に1.01をかける。

かけて出てきた数値が大きい方の数値より大きければOK!

この計算でも、良いんじゃない?

この計算方法でも大丈夫です^^

この場合、数値の小さい方が基準になってます。

- 小さい方の値に1.01をかける→49.8×1.01=50.3

- 出てきた数値(50.3)が大きい方の数値(50.1)より大きければOK

逆に、大きい方の数値を基準にする場合は、0.99をかけて計算します。

不良率や100分率を使った管理は、ちょっと難しいところがありますよね^^;

それぞれの工程に合った管理の方法があると思いますが、この記事が何かの参考になれば嬉しいです。

それでは、今日はこの辺で。m(_ _)m